越野大賽:淺談人體中的細胞遷移(Cell migration)現象

- SLEK

- 2020年3月8日

- 讀畢需時 4 分鐘

文/洪晨瑋

圖/胡睿珊

人體內的細胞型態和種類非常多元,有緊密排列的表皮細胞、傳遞電訊的神經細胞、提供運動能力的肌肉細胞等,這些細胞也都會表現出不同的行為和特性。在細胞們所表現出的眾多行為中,遷移(Migration)是其中之一。但你有沒有想過細胞的遷移究竟是如何發生的?為甚麼白血球會遷移而有些細胞傾向不會?這期的文章將會帶領大家認識細胞遷移現象。

細胞何時會移動?

相較於單細胞生物的運動模式,多細胞生物因為細胞之間分工明確,所以體內成熟的細胞通常不會隨意移動,特定訊號的觸發才會讓特定細胞遷移。例如嗜中性球(Neutrophils)在感染部位附近被微血管內皮細胞上的選擇素(Selectin)「捕捉」之後會貼近微血管壁,接著這些嗜中性球就有可能行變形蟲運動由微血管壁的縫隙離開微血管進入組織執行非專一性免疫反應。觸發變形蟲運動的訊號則是感染組織附近的高濃度趨化因子[1]。還有一個著名的遷移現象發生在胚胎發育時:神經板細胞(Neural plate cells)會向胚胎中央集中、凹陷,形成管狀的神經管結構。而神經管周圍有一群神經嵴細胞(Neural crest cells)。它們在神經板凹陷之前位於神經板兩側,但在神經管凹陷的同時神經嵴細胞會遷移離開神經管,未來再繼續發育為黑色素細胞等不同種類的細胞。

上述現象中細胞都是受到化學訊號因而進行遷移。但事實上科學家發現張力、壓力變化等物理性刺激也可能是細胞遷移的誘發因素之一。例如,血管新生時一群血管內皮細胞會從聚集處向外移動、分化。換句話說細胞遷移是血管新生過程中不可或缺的一環。而有文獻指出如果血管內皮細胞附近的纖維蛋白產生拉扯的話,有可能會透過細胞表面蛋白將機械訊號傳遞到內皮細胞裡的細胞骨架,進而改變細胞骨架的型態以及內皮細胞的遷移行為[2]。

細胞移動的動力?

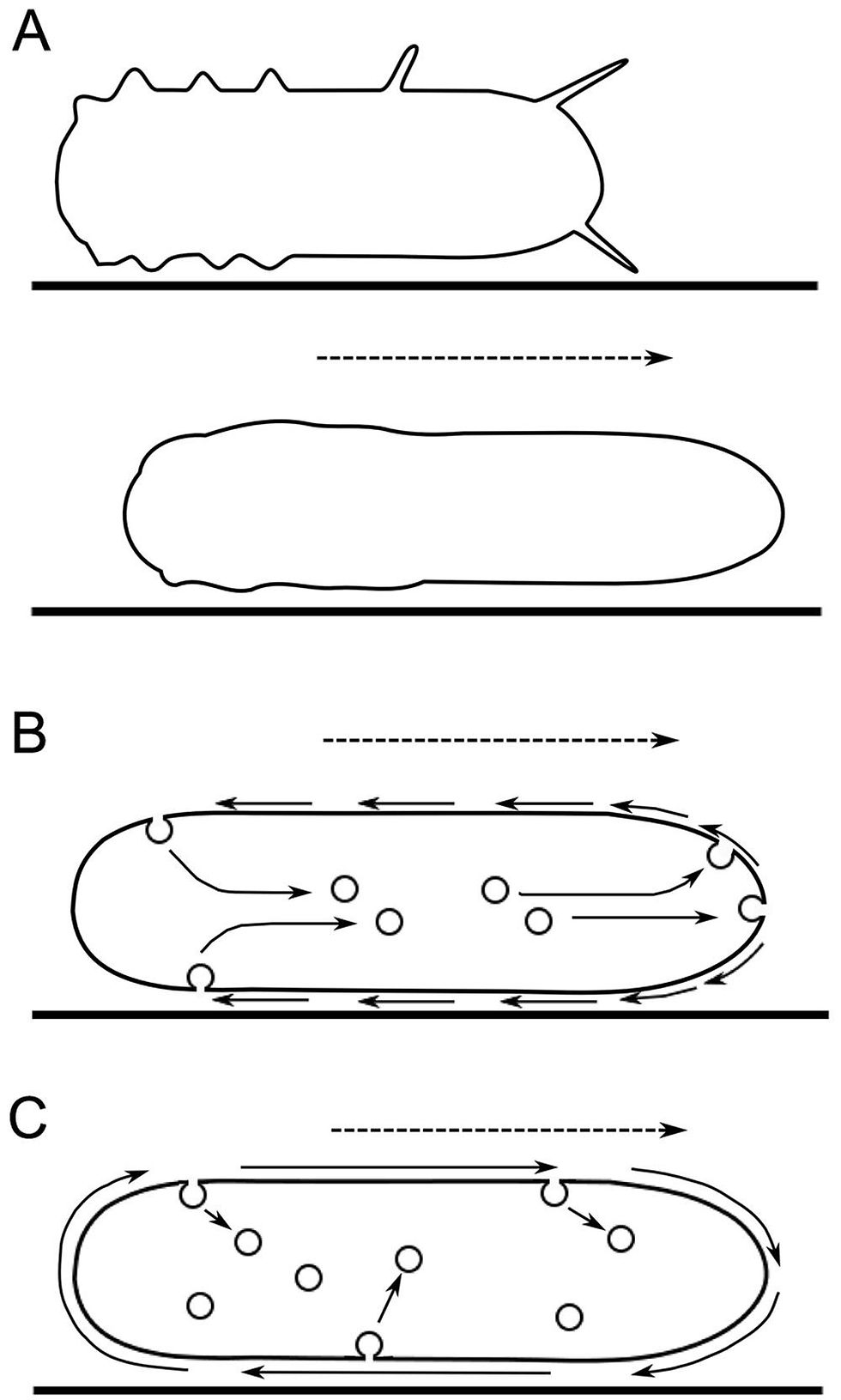

人體內的細胞移動方式中比較常見的方式是變形蟲運動(Amoeboid movement),也就是「伸出偽足附著到目標表面細胞形狀改變收回先前的偽足」的過程。而科學界目前對變形蟲運動的細部機制有兩套假說:細胞骨架理論(Cytoskeletal model)[3]和胞膜流動理論(Membrane flow model)[4]。細胞骨架理論認為細胞在前進的方向會快速的合成絲狀肌動蛋白(Filamentous actin),使細胞膜得以延長,要調節前進方向時則依賴細胞尾端肌凝蛋白的收縮。胞膜流動理論則是認為細胞在變形的過程是不斷經歷小規模的胞飲作用,將後端的細胞膜以囊泡的形式通過細胞質送到前端(圖一),相當於造成細胞膜的淨流動。這兩個理論都符合實驗觀察,而且目前學界普遍認為變形蟲運動的實際過程是這兩種理論的綜合體。

此外,2019年美國的生物工程學家成功模擬出人體內具有彈性的3D纖維蛋白層,並且觀察到一種新的細胞移動方式:細胞在原地拉扯周圍的纖維蛋白,纖維蛋白變形後就彷彿彈弓蓄積能量,最後細胞會被這些纖維蛋白「射出」;這種方式遷移的速度是其他文獻中所記錄的5倍[5]。這篇文獻的結果顯示細胞在組織間的移動,包含癌細胞轉移、組織修復等現象都可能不僅僅靠自身細胞的變形,細胞外的蛋白結構也可能在過程中扮演著至關重要的角色。

細胞遷移與醫學

學者研究細胞遷移對醫學究竟有什麼助益?在此提出兩個和醫學相關的細胞遷移現象:首先,如前段所提到的,白血球離開血管的機制和細胞遷移現象有密切關係。如果移動機制出現問題,那我們可以預期免疫反應會受到阻礙。其中一種疾病叫作白血球沾黏分子缺乏症(Leukocyte adhesion deficiency),患者會有皮膚或黏膜反覆感染、發炎的症狀[6]。另外,腫瘤的轉移中,細胞由組織到血管的過程也牽涉到細胞遷移,許多癌症轉移的相關研究都在試圖釐清此遷移機制中參與的訊號分子種類和功能。同時,藉由這些知識發展的抗癌藥物也慢慢的被研發中。總結而言,細胞遷移是一個人體內常見且重要的細胞型為,相信隨著更細微的機制逐漸明朗,科學界能藉這些知識發展出新的藥物或療法,造福大眾。

讀完本篇文章,你應該要知道:

細胞遷移現象的定義與人體內細胞遷移的案例

化學訊號和機械訊號影響哪些細胞的遷移

細胞骨架與細胞遷移的微觀機制

細胞遷移現象與醫學的關係

參考資料

[1] Muller, W. A. (2013). Getting leukocytes to the site of inflammation. Veterinary pathology, 50(1), 7-22.

[2] Ingber, D. E. (2002). Mechanical signaling and the cellular response to extracellular matrix in angiogenesis and cardiovascular physiology. Circulation research, 91(10), 877-887.

[3] Yoshida, K., & Soldati, T. (2006). Dissection of amoeboid movement into two mechanically distinct modes. Journal of cell science,119(18), 3833-3844.

[4] Tanaka, M., Kikuchi, T., Uno, H. et al. (2017) Turnover and flow of the cell membrane for cell migration. Sci Rep 7, 12970.

[5] Wang, W. Y. (2019). Actomyosin contractility-dependent matrix stretch and recoil induces rapid cell migration. Nature communications, 10(1), 1-12.

[6] A. Etzioni MD, Leukocyte-adhesion deficiency. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com/contents/leukocyte-adhesion-deficiency (Accessed on February 20, 2020)

註:胞膜流動理論圖解

(A上半)細胞膜局部折疊、變形以及延伸。

(A下半)細胞膜恢復原狀。 胞質流動可能在這兩個步驟反覆進行的過程中發生。 (B、C)細胞膜可能以囊泡的方式由後端移動到細胞前端,但單一囊泡的流動方向可能有所不同。

圖片來源

Tanaka, M., Kikuchi, T., Uno, H. et al. (2017) Turnover and flow of the cell membrane for cell migration. Sci Rep 7, 12970.

留言