代糖與甜味感受機制|電子報報—甜蜜的替代品

- SLEK

- 2021年11月23日

- 讀畢需時 8 分鐘

已更新:2025年10月3日

責任編輯/呂咏芯

核稿編輯/林翊庭

圖說美編/陳怡潔

難度:★★★★☆

應備知識:醛、酮、醇類基本概念

連結大學:分子生物學、有機化學、生物化學

經過好幾個星期的熬夜苦讀,承受數學、物理、化學的連續轟炸後,段考終於結束了!不大啖美食一番總覺得對不起自己的良心和運轉過度的腦袋。於是你相約和三五好友一同慶祝,但享用完美味餐點後,嘴巴還是好饞!總覺得還缺少一點甜甜的滋味……所以——今晚,我想來點榛果巧克力提拉米蘇佐香草霜淇淋!身為甜點控的一份子,吃甜食就是既紓壓又享受的一件人間樂事,但攝取過多糖分總讓人心驚驚,破壞口腔健康、引發三高[註1]又容易熱量破表。有鑑於過量糖份對人體的傷害,WHO 建議糖的攝取量應少於總熱量的 10%,甚至許多國家已開始增收「糖稅」。但我……我只是想買點快樂!於是,代糖誕生了。究竟我們是如何感受到甜甜的美好滋味?而快樂的替代品——代糖真的能代替糖嗎?今天將一一見分曉。

甜蜜的滋味—甜味產生的訊息傳導

當甜點在口中化開的同時,我們舌頭上的細胞也正忙碌著。在舌頭上散布許許多多的味蕾(Taste bud),味蕾中又包含許多不同型態的味細胞(Taste receptor cell, TRC),負責接收食物分子帶來的化學訊號,一步步傳遞到大腦,讓我們感受到食物的滋味。其中甜味、苦味、鮮味都利用類似的機制傳遞訊號,由一類常見的跨膜蛋白——G 蛋白偶聯受體(G protein-coupled receptor, GPCR)接收訊號並傳遞至下游。

警告:一連串的訊息傳導實在非常複雜,為了預防腦袋打結,強烈建議搭配(圖一)閱讀!

接收糖分子的受體是 GPCRs 家族的 T1R2 和 T1R3,它們倆相互結合(稱為偶聯),形成一個完整的甜味受體。當糖分子結合到 T1R2-T1R3 上面時,訊息傳導就要開始了!在糖的 GPCR 訊息傳導途徑中,緊接著被活化的就是一種 G 蛋白——味導素(Gustducin),它由 α、β、γ 三個次單元組成,甜味受體先活化 α 次單元後,再由 β、γ 兩個次單元將訊號傳給下游的傳訊分子,最後引發儲存在內質網的鈣離子釋放,這些鈣離子讓細胞膜上的 TRPM5 通道蛋白開啟,鈉離子因而流入,促使細胞釋放 ATP 作為神經傳導物質,把甜味傳到腦。[1,2]

關於代糖的二三事

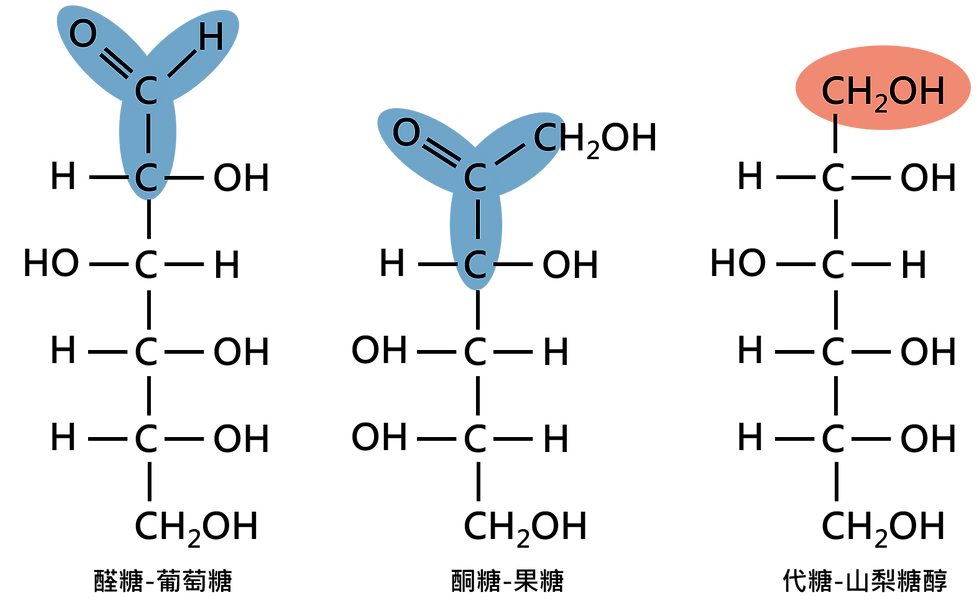

一般我們常吃到的糖通常本身是單醣,或是由少數幾個單醣脫水而成。這些單醣是有許多羥基(-OH)的醛類或酮類,稱為醛醣(Aldose)或酮醣(Ketose),例如葡萄糖、半乳糖是醛醣;果糖則是酮醣。而代糖(Sugar substitute)顧名思義指的是「能替代糖」的物質,它可能是糖的衍生物,或是結構也能和甜味受體結合的分子[註2]。像是大家一定曾在口香糖包裝紙上看過的「山梨糖醇」就屬於糖衍生的糖醇類,就是由糖的醛基還原成羥基而成(圖二)。糖醇類可以從自然界萃取得來,雖然甜度比蔗糖低但產生的熱量也較少;而阿斯巴甜(Aspartame)、糖精(Saccharin)等人工合成的代糖結構則能和甜味受體結合,它們的甜度常比蔗糖高上百倍![6]所以才被拿來當作各種食品的添加物,但是也有不少研究指出部分代糖可能危害健康,也已有因此被禁止使用的代糖。

代糖為什麼是甜的?

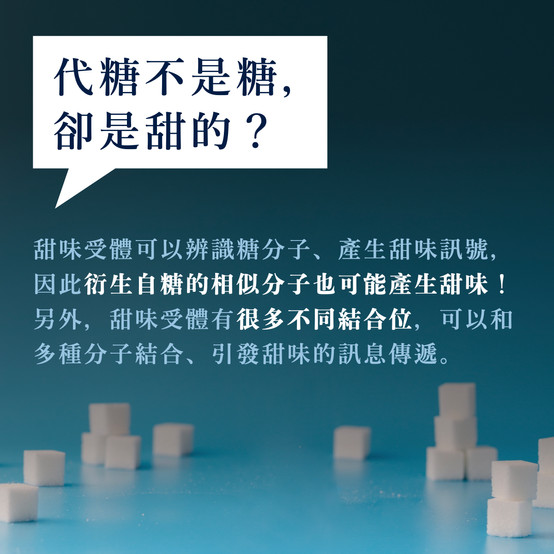

剛剛說到甜味受體可以辨識糖分子,引發下游蛋白傳遞甜味訊號。但如果是衍生自糖的相似分子,是不是就能產生甜味呢?又如果甜味受體是個花心的渣男,願意和各種不同的分子結合,而且都能引發同樣的訊息傳遞,也是導致甜味產生的一種可能。代糖正是利用這兩種原理來和甜味受體結合,讓我們的大腦產生「甜」的感覺。其中,衍生自蔗糖的蔗糖素(Sucralose)就是一種代糖!看看(圖三),蔗糖與蔗糖素的差別只在於蔗糖的三個 -OH 換成 -Cl,小小差異卻能讓蔗糖素比蔗糖甜上 700~800 倍!怪不得人們使出渾身解數,想找出能替代糖的甜味劑了!

除了藉由結構相似來與甜味受體結合,甜味受體本身也具有海納百川的大度量——直白的說就是花心大渣男——它有很多不同的結合位,允許許多不同的分子與之結合,才能讓各種不屬於糖的分子也能引起甜味傳遞(圖四)。例如大家再熟悉不過的代糖:阿斯巴甜其實屬於雙肽類,但它也能和 T1R2 在胞外的 N 端區域結合,另外像糖精和比較不出名,但也被廣泛使用的安賽蜜(Acesulfame potassium),也同樣能與 T1R2 的胞外區域結合;而甜精(Clyclamate)的結合位就不同了!它喜歡結合在 T1R3 的穿膜區域。[3]仔細一瞧會發現,這些分子的結構其實一點都不一樣!可見甜味受體真的十分花心,能夠接納這麼多代糖分子!

既然代糖與糖都能產生甜味訊號,那為什麼要用代糖來取代糖呢?我們從國中就學過,一克的糖能產生 4 大卡的熱量,代糖既然不屬於糖,就不一定能被人體分解吸收。而且,當代糖的甜度是蔗糖的幾百倍時,只要用一點點的代糖就能達到相同的甜度,所以即便有些代糖會產生熱量(例如由胺基酸組成的阿斯巴甜),仍然遠比使用一般的糖還要少。在口中,代糖成功的取代了糖,滿足我們如螞蟻般對甜品的渴望。但是當甜蜜蜜的美食順著消化道往下推進來到腸胃後,代糖仍然和一般的糖一樣嗎?

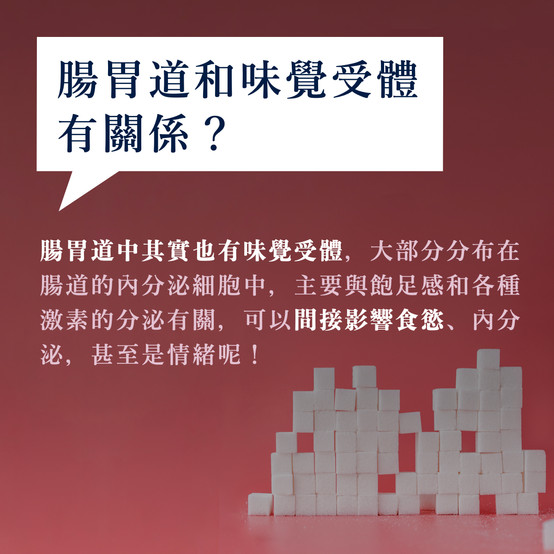

腸胃道中的味覺受體

我們的舌頭上有許多味覺受體,讓吃貨朋友們得以享受食物在舌尖躍動的美妙滋味。但你知道嗎,腸胃道中其實也有味覺受體呢!只不過他們調控的不再是甜蜜蜜的感覺,而是飽足感和各種激素的分泌。這些味覺受體大部分分布在腸道的內分泌細胞中,驚人的是,光腸道的內分泌細胞就有 20 多種類型[1],可想而知糖引發的激素分泌會多麼千變萬化了!今天我們先看看其中三種細胞(圖五),究竟這些接收到糖分子的內分泌細胞是如何調控著我們全身?

1. L 細胞

整條腸胃道都有 L 細胞蹤跡,但在迴腸(Ileum)和結腸(Colon)最多。L 細胞上有可以結合葡萄糖的受體,當我們攝入含有葡萄糖的食物時,L 細胞受葡萄糖刺激,分泌一種叫作 GLP-1 的激素。GLP-1 負責讓我們產生「飽」的感覺,使胰島素分泌增加、升糖素減少。另外 GLP-1 的分泌也和前面提到的 T1R3 有關!如果細胞上的 T1R3 受損,GLP-1 也無法正常分泌[1],表示味覺受體其實可以間接影響到食慾和內分泌!

2. K 細胞

K 細胞分布在小腸近端,膜上也存在能結合葡萄糖的受體,但它引發的反應和L細胞有些許不同。K細胞除了會加快胰島素分泌外,還能將促進脂質儲存到脂肪細胞中。

3. 腸嗜鉻細胞(Enterochromaffin cells)

這種細胞和L細胞一樣分布在整條腸胃道中,並且也同樣具有 T1R2-T1R3 的甜味受體。當甜味受體收到訊號,例如第二段提到的蔗糖素時,腸嗜鉻細胞就會分泌血清素[4](Serotonin),血清素可以調控身體許多重要機能,像是睡眠、食慾、心情,甚至是學習認知,它讓人們變快樂使它贏得「快樂荷爾蒙」的美名!話雖如此,但由於血清素分子太大,無法通過血腦障壁(Blood-brain barrier,簡稱BBB)進入腦中[註3],所以腸道所分泌的血清素無法直接調控腦中的情緒與食慾中樞。即便如此,血清素還是有其他功能。它可以促進腸蠕動,並增加胰島素分泌。至於人們對甜食的渴求與吃甜食所感受到的快感,則可能是因為神經訊號的傳遞所引起,或是胰島素使養分吸收效率增加,讓腦獲得更多可以用來製造血清素的原料!

代糖終究不是糖

上一段提到糖分子進入腸胃道後,其實可以繼續藉由味覺受體,影響我們身體的每個角落。然而,如果用代糖來取代糖分子,這些反應就不一定能繼續進行了。例如在有些人體實驗中,蔗糖素就無法如蔗糖一樣促進 GLP-1 和其他眾多激素分泌[3],其他的代糖也是如此,不同的實驗百家爭鳴,沒有定論。畢竟代糖和糖的結構差異這麼大,本來就不能期待他們能「從嘴巴到腸胃」都引發同樣的反應。同時,因為代糖不一定能促進體內激素分泌,前面提到「吃下糖類產生飽足感」就不一定成立。但如此一來就產生一件非常矛盾的現象:我們使用代糖部分是為了減少熱量攝取,但因為代糖沒辦法引起「飽足感」,導致人們吃下更多食物,到最後熱量攝取反而可能是相同的!

除了無法產生飽足感,代糖還有其他和一般的糖不同的地方,或者說,這是一種屬於各種甜味分子獨特的「個人檔案」。每種甜味分子嚐起來的味道不只有甜味,還可能參雜一些其他味道像是「苦」,或是一些難以言喻的特殊味道,這樣獨特的味道就是甜味分子的Sweetness profile [5],例如安賽蜜同時具有苦味、阿斯巴甜則因其他味道較淡,成為代糖中味道最接近蔗糖的一種而被廣泛使用。

代糖的確帶給人們好處,讓那些不想或不能食用太多糖的人們不必在讓人垂涎欲滴的甜食面前強忍口水,利用甜味受體超強的結合能力和甜味分子結合,活化下游蛋白使鈣離子釋放、鈉離子流入,最後作為訊息傳遞分子的 ATP 再將甜的感覺傳給神經細胞,一步步傳到大腦。但腸胃中的味覺受體就不一定能接納代糖了!無法正常分泌 GLP-1 和血清素,人體就無法產生飽足感,許多機能也將受影響。今天這篇電子報帶你了解甜味傳導機制與代糖的作用,當你下次在選擇到底要喝零卡可樂[註4]還是一般可樂的時候,腦海中記得再將這篇電子報的內容回想一遍喔!

看完文章後,你應該會知道:

甜味的傳導由甜味受體收甜味分子,活化味導素使鈣離子釋放、鈉離子流入,最後分泌 ATP 將訊號傳出。

代糖甜度高,又不一定能被人體吸收,所以產生的熱量極低。

腸道中也有味覺受體,接收糖分子後促進 GLP-1 和血清素等激素分泌,但代糖不一定能產生一樣效果。

[註1] 俗稱的三高指的是高血壓、高血脂、高血糖。

[註2] 在臺灣,我們稱的代糖通常指的是人工甜味劑(Artificial sweetener),像是文中提到的阿斯巴甜和糖精等等,所以不包括來自天然界甜味劑,例如糖醇類;但從英文來看,代糖(Sugar substitute)指的是所有不是糖,但能產生甜味的分子,文章中就用代糖來指稱所有不是糖卻能產生甜味的分子喔!

[註3] 血腦障壁是在中樞神經系統中非常重要的保衛構造,它就像萬里長城一樣在腦部微血管和腦脊髓液之間建造出一層圍牆,管理所有要進出中樞神經系統的物質。大部分的藥物、蛋白質、病原體都沒有辦法任意通過,只有像二氧化碳、氧氣這種小分子才可以。有些研究指出血腦障壁上其實也存在能運輸血清素的蛋白,因此在腸道中所分泌的血清素究竟能不能傳入腦中仍然沒有定論。然而,就算腸道中的血清素無法通過血腦障壁,腦中還是可以自行合成哦!

[註4] 零卡可樂或無糖可樂並不是指他們完全沒有甜味喔!而是原本可樂中蔗糖的成分替換成代糖,其中比例最多的就是文章中有提到的阿斯巴甜。

參考資料:

[1] Lee, A. A., & Owyang, C. (2019). Sugars, sweet taste receptors, and brain responses. Molecular Nutrition: Carbohydrates, 265-283.

[2] Hutchings, S. C., Low, J. Y., & Keast, R. S. (2019). Sugar reduction without compromising sensory perception. An impossible dream?. Critical reviews in food science and nutrition, 59(14), 2287-2307.

[3] Han, P., Bagenna, B., & Fu, M. (2019). The sweet taste signalling pathways in the oral cavity and the gastrointestinal tract affect human appetite and food intake: a review. International journal of food sciences and nutrition, 70(2), 125-135.

[4] Lv, J., & Liu, F. (2017). The role of serotonin beyond the central nervous system during embryogenesis. Frontiers in cellular neuroscience, 11, 74.

[5] Tan, V. W. K., Wee, M. S. M., Tomic, O., & Forde, C. G. (2019). Temporal sweetness and side tastes profiles of 16 sweeteners using temporal check-all-that-apply (TCATA). Food Research International, 121, 39-47.

[6] Chattopadhyay, S., Raychaudhuri, U., & Chakraborty, R. (2014). Artificial sweeteners–a review. Journal of food science and technology, 51(4), 611-621.

Indoor air quality in Cedar Park, TX improved with expert solutions to reduce dust, allergens, and pollutants for a healthier home.

If you’re looking for professional translation services UK, make sure to choose a provider that offers certified translations, quick turnaround, and accuracy for legal, academic, or business documents. A good service should also support multiple languages and ensure confidentiality. Quality matters more than just low pricing — especially when dealing with official use like immigration, visa applications, or business contracts.

This article on how to get McGraw Hill Connect answers is pretty eye-opening — it explains clearly that there’s no official public answer key because McGraw Hill only gives master keys to instructors

usatakemyonlineclass is the most reliable and trusted Take My Online Class Help service provider. Founded in 2011, we’ve successfully helped more than 5000+ students by taking their online classes for various disciplines. We aim to provide high-quality yet affordable online class help services to every student willing to achieve academic excellence.

Get expert heating services in Manor, TX! We offer reliable HVAC repair, installation, and maintenance to keep your home comfortable year-round.